- Главная

- Форум

- Основной форум

- Время и сознание

- Время и сознание

|

Добро пожаловать,

Гость

|

|

|

|

ТЕМА:

Время имеет три измерения! 10 года 5 мес. назад #432

|

Тут если пнут, то несильно. Наше право. Там принцип, если догадался, должны ответить.

Не знаю, что за закон такой работает в этом случае. Ну не дадут, так не дадут. Как нибудь поробую. Очень интересно как этот механизм определяет, что нам нужно еще пройти. Думаю, что как компьютер, поэтому и сравнил с ним. А вот если в служебный канал лезть, могут и прихлопнуть как муху Обьяснять как, нет смысла пока. Научитесь первому открытому способу. Это не день и не месяц. Хотя таланты наверняка есть и тут. p.s Тут теория времени в книге есть, совсем забыл про нее. www.x-intellect.org/library/ СФЕРА РАЗУМА. Общенаучные аспекты биоэнергоинформатики. Александр Глаз, Андрей Апанаскевич Читать очень тяжело, дана разумом, намного превосходящим нас. Причино-следственные связи тяжело с нашим мозгом отследить. Но можно. Там картинки с времением и направлениями вращений есть. |

|

|

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: от AFV.

|

Время имеет три измерения! 10 года 5 мес. назад #433

это есть у нас на форуме: www.timeacademy.ru/forum/13-khronoteka/44-ssylki#46 и ссылка на их проект, но похоже он уже закрыт, наверное исследователи всё познали что хотели... AFV гляньте ещё вот это, думаю Вам будет интересно. ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД автор Кавун Э.М. www.timeacademy.ru/forum/13-khronoteka/4...chno-populyarnye#391 Ignorantia non est argumentum

|

|

|

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: от Дмитрий.

|

Время имеет три измерения! 10 года 5 мес. назад #434

Видимо идет внутреннее разочарование за бесцельно прожитый день. Хотя нужно слушать себя и отдыхать после стрессов, т.е не дожидаться болезней. Не всегда это просто в текущей системе. Хорошая ассоциация с деревом. Механизм же особо не афишируется. Нужно дагадываться самому. Я так понял это во всем так. Видимо, что бы мы не были биороботами и не ждали на блюдечке готовых знаний. Нам дают направление исследований только и всего, и то если попросим (например в молитве, медитации), а дальше сами. Возможно и так. Про симметрию я не думал, порассуждаю на досуге, спасибо. Еще хотелось бы отметить, что затирание памяти по GNM и по исследованию травматических переживаний может быть и позитивной программой. Но затем нужно обязательно все вспомнить и снять блокировки. Наверняка будет вопрос в связи с этим, а является ли травма - позитивной программой? Что бы ответить на это попробуйте описать ситуацию, когда был духовный рост по пунктам. Что было до, вовремя и после. А затем травматическую ситуацию. Будете удивлены тем, что список в обоих случаях совпадет! Тут помоему что-то еще, я не понял до конца. Перенос эталона, это не возврат в прошлое. Это попытка обновить состарившийся автомобиль, переносом его из прошлого, когда он был еще новым. Непонятны некоторые моменты. Например некоторым людям нужно делать перенос из прошлых жизней. В текущей уже есть нарушения. Т.е это отсрочка времени, а значит нужно искать причины сбоев, а не искать таблетку, которая лечит последствия. Таблетка нужна нам только для отсрочки. Мне это дало понимание, что проблемы переносятся из жизни в жизнь, и на этой планете есть уникальная возможность "вылечиться". Именно поэтому я и сконцентрировался на изучении темы здоровья и вышел на теорию времени, которую то же можно оказывается использовать для излечения. Кроме того мне еще ни попадался ни один здоровый человек! (по соматике он может выглядеть почти что здоровым), а значит эта планета - школа интернат для перевоспитания Точно так. Единственное что у него не хватает это привязки к прошлым жизням. Т.к не все его теорией обьясняется, например дети больные раком. Если догадаться, что мы только меняем тело, а проблемы остаются из-за неправильного мировоззрения, то все становится на свои места. www.youtube.com/results?search_query=past+life+regression Есть еще на рутрекере материал по гипнотерапии выложенное пользователем Техник. Под рукой нету ссылки к сожалению. Там есть очень уникальный материал на эту тему. саммит гипнотерапевтов / Global Hypnosis eSummit Спасибо за ссылки, поизучаю обязательно. На счет техник, что бы не было всяких там религиозных сомнений хотелось бы пояснить. Эти техники - конструктивные. Их не сможет повторить человек с перекосом в деструктивное направление. Поэтому я думаю они не являются секретом. Главное различие между человеком с перекосом в конструктивное направление является возможность активировать анахату (4 чакру снизу). Это и является паролем для более продвинутых техник. Даже в биоэкран может зайти только человек с перекосом в конструктивную сторону. Согласно теории Глаза на этой планете нет чисто конструктивных и чисто деструктивных. Мы - посредине. Не мешающее тем и другим встречное время позволяет вмешиваться в нас и тем и другим. Конструктивные учат медленно, но верно. Деструктивные дают знания сразу, но могут и забрать. Уничтожить физически могут и те и другие, им все равно на наше тело Один только деструктивный способ я знаю, который может быть использован для диагностики и понимания другого лагеря. После этого нужна энергетическая чистка. Я пробовал только один раз для эксперимента. Интересен момент, что когда рассматриваешь человека этим методом, все больные места у него светяться красным и кажуться вкусными (это было за 2 дня до проявления на соматике). У меня разболелась голова во время этого эксперимента и я побыстрому вышел из этого состояния. Было противно. Делал чистку и гармонизацию. Т.е деструкты едят эту энергию.Т.е во время войны у них - пир. Ну и понятно, кто заинтересован в том, что бы доить таких коров, кто не заботиться об понимании мира. IMHO как обычно. На то мы и общаемся, чтобы несколько менять нашу точку зрения. |

|

|

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: от AFV.

|

Время имеет три измерения! 10 года 5 мес. назад #439

|

Тут дал основы техник:

nerealnost.net/forum/index.php?showtopic...id=51471&#entry51471 |

|

|

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. |

Время имеет три измерения! 10 года 5 мес. назад #440

|

Любопытно)

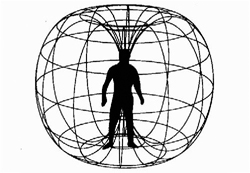

Насчет терминов - лучше все-таки не использовать уже устоявшиеся, если они реально не имеют тот же смысл. Глюоны - это "клей", связывающий кварки внутри элементарных частиц. То есть нельзя сказать, что все состоит из глюонов - не только из них. Так что, если говорить о первоматерии, то ее частицы лучше назвать иначе, в том числе исходя из семантики слов. Ведь glue - это клей, а базовое свойство частиц первоматерии - неделимость. Это если я правильно понял идею первоматерии: некие частицы, еще меньше кварков, из которых в конечном счете состоит все остальное, но сами они ни из чего не состоят. Кстати, для таких частиц в теории эфира есть термин "амеры". И еще, существует совершенно иной подход к описанию первоматерии: что ее нет. Каждая частица состоит из чего-то, та еще из чего-то, и так до бесконечности, уровни материи вложены друг в друга. стать на Википедии Насчет гравитонов, излучаемых планетами, всеми телами, и Анахатой. Это очень верно подмечено! Гравитация - это сила, которая обеспечивает единение систем, т.е. их взаимное притяжение. И Анахата тут тоже не спроста, посмотри вот эту статью , там раздел "Энергия", где различные виды полей соотнесены с 7-ю уровнями (они же - 7 энергоцентров). Другое дело, что я бы не стал приравнивать гравитацию и время. Они взаимосвязаны, конечно, но все-таки время - это нечто более масштабное. Это не поле (в таком же смысле, как гравитация или магнетизм), это не частица - это иная категория, описывающая ход событий. И к тому же, важно помнить об иерархии систем. Поток времени к нам идет от Земли, все верно - но сама планета получает его от Солнца, оно - от центра галактики, и так до бесконечности. Кстати, поле времени человека - а может быть это не совсем сфера, а тор? Есть интересный фильм об этом: ПРОЦВЕТАНИЕ: готова ли к нему Земля? Как его создать? Его и создавать не нужно, оно уже есть. А вот как с ним работать, менять параметры - это большая тема..) |

|

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. |

Время имеет три измерения! 10 года 1 мес. назад #540

|

Главная тайна Со-знания.

Случилось так, что в первые недели нового, 2014 года практически одновременно и совершенно независимо друг от друга были опубликованы две солидные и весьма любопытные научные работы — на одну и ту же, в сущности, тему. О том, что физикам и математикам уже наконец по силам всерьез подступиться к разгадке тайн сознания. Когда сегодня умные и образованные люди обсуждают весьма нетривиальную тему о природе сознания, то обычно речь ведется о качествах и особенностях «предмета обсуждения». Например, практически все согласны, что Сознание подразумевает осведомленность, то есть субъективный опыт восприятия внутреннего и внешнего миров. Кроме того, Сознание подразумевает наличие таких свойств, как ощущение себя, чувства, способность выбора, управление добровольным поведением, память, мысли, язык и, наконец, внутренне порождаемые образы (когда мы закрываем глаза, к примеру, или когда занимаемся медитацией). Оригинальная ссылка: www.3dnews.ru/804710

ВНИМАНИЕ: Спойлер!

Представленный перечень свойств можно без особого труда развивать и дальше. Однако куда полезнее на этом остановиться и признать бесспорный факт. Сколь бы мудрые и эрудированные люди ни обсуждали эту тему, все они в итоге вынуждены признать одно. По сию пору для науки так и остается неизвестным, что же это такое в действительности — Сознание. И откуда оно в наших мозгах берется... При этом мы достаточно отчетливо понимаем, что именно сознание определяет само наше существование. Ибо от сознания зависят наши взгляды на реальность — как на окружающую нас Вселенную, так и на самих себя. Иначе говоря, для человечества в целом представляется не только полезным, но и насущно необходимым иметь подлинно научное знание о природе сознания. То есть такое знание, которое формулируется не в виде мутных и невнятных рассуждений философов, а строгим языком физики и математики. Именно такие исследования — пытающиеся анализировать и моделировать работу сознания на основе ясного физико-математического инструментария — начали более-менее регулярно отмечаться в науке к концу XX века. Нельзя сказать, что успехи на этом пути уже бесспорны и общепризнанны, однако сам факт постепенного прогресса ни у кого сомнений вроде бы не вызывает. Знакомство с двумя свежими и однозначно примечательными работами — которые сделаны учеными, весьма известными в физико-математическом сообществе, — и составляет «новостную» часть данного материала. Но прежде чем переходить к рассказу о новейших результатах исследований Роджера Пенроуза и Макса Тегмарка, целесообразно ненадолго перенестись на полтора столетия назад, к страницам истории науки века девятнадцатого. И отметить там важные моменты, непосредственно связанные с открытиями, которые происходят ныне. Зачем вообще требуется понимание подобных исторических связей, тоже будет разъяснено, конечно, но уже ближе к финальной (самой важной) части статьи. ⇡#Материя разума Среди великого множества выдающихся математиков XIX века, превративших свой предмет исследований в мощный и грандиозный фундамент всего научного знания человечества, четыре гения занимают совершенно особое место. Если вспоминать их в порядке появления в этом мире, то плеяда выглядит так. Норвежский самородок Нильс Хенрик Абель (1802—1829), умерший в возрасте 26 лет. Французский гений Эварист Галуа (1811—1832), не доживший и до 21 года. Немецкий титан Бернхард Риман (1826—1866), умер в 39 лет. Англичанин Уильям Кингдон Клиффорд (1845—1879), умер в 33 года... Понятно, наверное, что каждый из этих великих ученых, не доживших даже до 40-летнего возраста, преждевременно покинул этот мир отнюдь не от хорошей жизни. Помимо трудных бытовых обстоятельств, на преждевременный уход всех этих математиков, конечно же, в немалой степени повлияло и сильно запоздавшее признание их выдающихся достижений научным сообществом. Имеются веские основания считать, что подлинный масштаб работ Абеля, Галуа, Римана и Клиффорда был постигнут лишь в следующем столетии, вместе с открытиями новой науки XX века — квантовой физики и общей теории относительности. Дабы не отвлекаться на драматичные параллельные сюжеты и не терять главную нить повествования, здесь сосредоточимся на главном герое этого раздела, Уильяме Клиффорде. По целому ряду причин его имя гораздо меньше известно среди неспециалистов, нежели имена трех остальных математиков. Например, о каждом из упомянутых ученых давно написаны тома биографических книг — но за единственным исключением в лице Клиффорда. И это само по себе выглядит странным и удивительным. Потому что на фоне остальных гениев этой плеяды Клиффорд, пожалуй, был единственным, кто уже при жизни был весьма знаменит как ученый — причем не только среди коллег, но и для широкой публики. Благодаря очень ярким чертам натуры — острому уму, выразительной речи, теплой манере общения, широчайшим жизненным интересам — Уильям Клиффорд быстро прославился в качестве блестящего оратора, публициста и активного популяризатора науки. Помимо бесспорного и мощного математического дара, благодаря которому Клиффорд очень серьезно развил геометрию на основе новаторских алгебраических подходов, ученый энергично распространял точные научные методы познания на смежные области исследований — от философии науки до проблем религии, этики и устройства сознания. В истории науки достаточно хорошо известен факт: еще в 1870 году (то есть за 40 с лишним лет до соответствующих работ Эйнштейна по гравитации) 25-летний Уильям Клиффорд сделал программный доклад, в котором изложил коллегам-ученым свой в высшей степени оригинальный взгляд на природу реальности — в свете совсем новой на тот период неевклидовой геометрии Римана. По убеждению Клиффорда, фактически все, что человек воспринимает в окружающем мире как материю и ее движение, на глубинном уровне реальности является в действительности локальными искривлениями пространства и их перемещениями наподобие волн... Еще через несколько лет, осмыслив и быстро приняв теорию биологической эволюции Дарвина, Клиффорд столь же революционно подошел к формулировке научного взгляда на природу сознания. Если совсем вкратце и упрощенно, то цепь его рассуждений выглядела примерно так: Сознание присутствует в человеке; человек эволюционировал из неорганической материи; следовательно, неорганическая материя также имеет в себе элементы сознания. Такого рода первичный элемент сознания у всякой материи в терминологии Клиффорда получил название mind-stuff, что можно перевести как «вещество разума» или «материя разума». Если развивать эту идею чуть подробнее, то в своей основополагающей работе на данный счет (1878, «On the Nature of Things-in-Themselves», Mind, Vol. 3, No. 9, pp. 57–67) сам Клиффорд определял mind-stuff следующим образом: «Тот элемент, для которого даже простейшее чувство является сложным, я буду называть материей разума. Движущаяся молекула неорганической материи не обладает разумом или сознанием; но она обладает небольшим фрагментом mind-stuff, то есть материи-разума. Когда молекулы скомбинированы вместе таким образом, чтобы сформировать оболочку медузы, те элементы материи-разума, что сопутствуют молекулам, комбинируются для формирования неуловимых начал Чувствования. Когда же молекулы оказываются скомбинированными так, что формируют мозг и нервную систему позвоночного организма, то соответствующие элементы материи-разума в подобающей комбинации формируют и некоторого рода сознание. Ну а когда материя принимает сложную форму живого человеческого мозга, то соответствующий комплекс материи-разума обретает форму человеческого сознания, имеющего интеллект и волю...» Из среды коллег, общавшихся с Клиффордом для уточнения его концепции сознания, известен также такой поясняющий комментарий (источник: Sir F. Pollock): Если вкратце, то концепция (Клиффорда) в том, что разум — это единственная окончательная реальность: но не разум, как мы его знаем в сложных формах осознаваемых чувств и мыслей, а как более простые элементы — из которых мысли и чувства выстраиваются. Гипотетический конечный элемент разума, или «атом материи мысли», в точности соответствует гипотетическому атому материи – будучи исходным фактом или началом, для которого материальный атом является проявлением. Иначе говоря, разум организован в сознание и во все остальное, что есть в мире... Подводя же итог, концепцию Клиффорда можно свести к идее о том, что «Вся Вселенная целиком состоит из материи разума»... Дальнейшая история с биографией и научным наследием Уильяма Кингдона Клиффорда сложилась примерно так. Через год после публикации работы о mind-stuff математик умирает в возрасте 33 лет — от болезни не совсем ясной природы (кто-то пишет, что «от переутомления», кто-то — что от туберкулеза, но достоверной информации на данный счет почему-то нет). Первый сборник Клиффордовых трудов соратникам удается выпустить лишь через 6 лет, однако интерес общества к неординарным идеям гения стремительно сходит на нет. По сути дела, о великом ученом Клиффорде современники очень скоро забыли. В XX веке, правда, интерес к его сугубо математическим работам вновь мощно возродился (алгебры Клиффорда, бикватернионы, пространства Клиффорда — Клейна, расслоения Клиффорда — Хопфа — все это хозяйство нашло мощное применение в приложениях к квантовой физике и космологии, в робототехнике и компьютерных программах-симуляторах и так далее). Не раз вспоминали также и о том, что именно у Клиффорда впервые отчетливо прозвучали новаторские идеи о «геометризации физики», то есть о кривизне пространства как основе всех физических взаимодействий в природе. Вот только идея о mind-stuff так и оставалась в науке XX века не востребованной практически никак. Ну а затем наступил век двадцать первый. ⇡#Место сознания во Вселенной Переходя к обзору свежих публикаций, посвященных исследованиям сознания с позиций современной физико-математической науки, сразу следует отметить такой факт. Ни в одной из этих работ имя Уильяма Клиффорда в явном виде не упоминается никоим образом. Хотя несложно заметить, что идеи разрабатываются по существу клиффордовские. Как-то не очень интересно начинать рассуждения на тему причин подобной несправедливости, поэтому сразу перейдем к содержательной сути результатов. Начать следует с большой обобщающей статьи — очередной совместной работы физика-математика Роджера Пенроуза и нейробиолога-анестезиолога Стюарта Хамерофа, носящей название «Сознание во Вселенной. Обзор теории Orch OR». Следует отметить, что данный обзор опубликован в научном журнале Physics of Life Reviews не сам по себе, а в предусмотрительно подготовленном редакцией обрамлении из почти десятка статей от других авторов, оценивающих спорную работу с самых разных позиций — от позитивно-одобрительных до сдержанно-скептических и остро-критических. Для тех, кто совершенно не в курсе относительно «теории Orch OR», или «Оркестрованной Объективной Редукции (квантово-волновой функции)», как давно идущей и весьма неординарной междисциплинарной работы британского математика и американского нейробиолога по квантовой природе сознания, можно порекомендовать популярное изложение их концепции в материале «Игры, в которые играет Пенроуз». Здесь же, чтобы не повторяться, достаточно вкратце напомнить лишь суть. В середине 1990-х годов Хамероф и Пенроуз выдвинули предположение, что сознание устроено и работает на основе биологически организованных или, иначе, «оркестрованных» когерентных квантовых процессов, происходящих в скоплениях особых структур-микротрубок внутри нейронов мозга. Данное предположение обосновывалось двумя важнейшими факторами. Во-первых, по убеждению авторов, сознание человека — с его интуицией и способностью решать алгоритмически невычислимые задачи — в своей работе гораздо больше походит на квантовый компьютер, нежели на обычную нейросеть. Во-вторых, в нейронах мозга обнаружены специфические структуры, микротрубки, элементы которых переключают свое бинарное состояние со скоростью, необычайно высокой для биологических систем, — порядка наносекунд. Иначе говоря, был выявлен очень подходящий кандидат на роль «кубита», то есть базового вычислительного элемента в квантовых компьютерах... Развивая и углубляя эти базовые идеи в течение последующих двадцати лет (на фоне другой, основной своей работы, естественно), ныне ученые решили подвести промежуточный итог Orch-OR-изысканиям. По мнению мейнстрим-науки, кстати говоря, изысканиям весьма спорным и сомнительным (для общего представления о реакции коллег на эту теорию достаточно ознакомиться с соответствующей статьей «Википедии» «Квантовое сознание» или с ее более обширным англоязычным вариантом Quantum mind. По мнению же авторов, подкрепляемому множеством новых экспериментальных результатов от независимых от них исследователей, теория Orch OR определенно набирает все больше и больше подтверждений своей правильности. А потому имеет, наверное, смысл чуть подробнее разъяснить физико-техническую суть собственно гипотезы. В основу теории Orch OR заложено предположение, что процесс сознания состоит из череды дискретных моментов, каждый из которых — это «оркестрованный» квантово-вычислительный процесс, прерываемый «объективной редукцией», или OR. Иначе говоря, специфическим событием или действием, укорененным в квантовых аспектах тонкой структуры геометрии пространства-времени в области элементов микротрубок. Фактически таким образом через микротрубки цитоскелета происходит соединение квантовых операций и процессов нейроактивности мозга. В стандартной квантовой механике процедуру редукции R принято трактовать как действие измерения на квантовую систему — то есть такое действие, которое переводит систему из квантового состояния суперпозиции в классическое однозначное. Иными словами, при квантовой суперпозиции двух состояний через такое измерение R эти два состояния становятся «различимыми». Выражаясь технически, редукция квантового состояния или «коллапс волновой функции» вероятностно заменяют суперпозицию одним или другим из этих альтернативных состояний. При этом, однако, в стандартной квантовой механике это действие «измерения» также принято считать и в некотором смысле иллюзорной фикцией, а не реальным физическим действием. (Мутные основы квантовой теории очень хорошо иллюстрирует риторический вопрос Эйнштейна к ее адептам: «Вы что же, всерьез думаете, что луна не существует, когда вы на нее не смотрите?») Для иллюзорности измерения придуманы всяческие не очень внятные пояснения, объясняющие R то как результат некоторой аппроксимации, то просто как техническое удобство, то как сдвиг в точке зрения наблюдателя или, наконец, как «расщепление» в мирах наблюдателя. Гипотеза же Пенроуза об OR, или «объективной редукции», напротив, предполагает, что R — это не фикция, а вполне реальный объективный физический феномен, причем независимый от наблюдателя. Более того, именно OR является тем «неуловимым» и плохо понимаемым в физике моментом, который обеспечивает «мост» между квантовым и классическим мирами. Развивая идею о природе OR далее, к виду «Оркестрованной OR», Пенроуз приходит к идее, что буквально каждое действие «объективной редукции», происходящей в природе с квантовой частицей при ее переходе в состояние классическое, сопровождается также и моментом «протосознания». Фактически материя сама себя «наблюдает», фиксируя каждую дискретную перемену в своих состояниях. И чем более сложно организованным оказывается комплекс из частиц материи, тем более «осознанным» является это наблюдение. Поясняя эту идею, авторы говорят, по сути, примерно те же вещи, что и Уильям Клиффорд о mind-stuff полтора века назад, но только уже в иной терминологии: Эти события OR можно было бы мыслить как элементарные составляющие «субъективного опыта» материи, или qualia. Однако гигантское большинство всех таких событий происходит без того, чтобы быть частью какой-либо когерентно организованной структуры, так что соответствующий материал обычно тотальным образом ведет себя как просто случайное поведение в квантово сцепленной среде. Соответственно, обычно не происходит никакого существенного накопления опыта, связанного с этими повсеместно распространенными событиями протосознания. Однако данные моменты протосознания оказываются примитивными ингредиентами реального полноценного сознания, когда они надлежащим образом организованы вместе в когерентное согласованное целое. Согласно концепции авторов, описанный ими механизм «оркестрованной активности OR (Orch OR)» следует рассматривать как результаты деятельности мозга в моменты сознательной осведомленности (осознания реальности) и/или выбора следующих действий. Математически данная операция OR соотнесена с фундаментальными основами квантовой механики и геометрии пространства-времени. А это дает основания предполагать, что в механизме Orch OR имеется взаимосвязь между биомолекулярными процессами мозга и базовой структурой всей Вселенной. Если же формулировать этот вывод в чуть более сильных выражениях, то авторы приходят к заключению, что «сознание играет во Вселенной базовую, внутренне присущую (intrinsic) роль». Переходя в своем обзоре к обсуждению этой сильной и, прямо скажем, весьма неортодоксальной для современной науки концепции, авторы оценивают ситуацию следующим образом. Относительно происхождения и места сознания во Вселенной на данный момент можно выделить три таких существенно различающихся точки зрения. (А) Сознание — это не есть некое самостоятельное независимое качество природы. Если говорить о сознании в терминах обычных физических процессов, то оно возникает как естественное эволюционное следствие — в процессе биологической адаптации развивающихся мозга и нервной системы. Фактически сейчас это тотально доминирующая в науке точка зрения: что сознание возникло как свойство сложных нейронных вычислений мозга в процессе длительной эволюции организмов. С эволюционных позиций сознание часто рассматривается как несущее преимущества тем видам, которые им располагают. Но в целом, согласно этой точке зрения, сознание вовсе не является неким основополагающим свойством или базовой особенностью Вселенной. Короче говоря, для лагеря «Науки / Материализма» сознание не имеет никакой особо выдающейся роли. ( Согласно этой точке зрения, сознание может причинно влиять на физическую материю и человеческое поведение, но при этом — с позиций «Дуализма / Духовности» — сознание совершенно определенно лежит за пределами постижения наукой... (С) Третья (пока что наименее широко представленная) точка зрения, согласно которой сознание является результатом дискретных физических событий, присущих всей природе. Такие события существовали во Вселенной всегда — как некогнитивные, протосознательные события, которые можно называть моментами редукции квантового состояния или квантовых «самоизмерений» системы. Такого рода события определенно действуют как часть точных физических законов природы, но только законы эти пока еще полностью нами не поняты. У науки имеются отчетливые свидетельства тому, что биология эволюционно развила механизм для соорганизации или «оркестровки» таких событий, а также для того, чтобы присоединить их к деятельности нейронов. Результатом же этого стали наполненные смыслом, когнитивные сознательные моменты, способные, помимо всего прочего, причинно управлять поведением организмов... Суммируя эту позицию вкратце, можно говорить, что сознание — это внутренне присущая особенность действия во Вселенной и неотъемлемо важный ингредиент физических законов природы. Законы эти пока еще полностью нами не постигнуты, но нет оснований сомневаться, что в конечном счете они также могут быть описаны стандартными методами науки. Сами авторы исследования, Пенроуз и Хамероф, в своем обзоре сконцентрировались на свежих экспериментальных результатах в области квантовой биологии, подтверждающих их «теорию Orch OR», и не выдвигают никаких революционных гипотез о пока не очень ясных для нас законах природы. Однако именно это делает следующая работа — физика Макса Тегмарка, — о которой и пойдет далее речь. ⇡#Сознание как состояние материи Шведско-американский профессор физики Макс Тегмарк наиболее известен в мировом научном сообществе как специалист по космологии. Однако темперамент, общая широта жизненных интересов и фотогеничная внешность ученого сделали его частым персонажем научно-популярных ТВ-передач и своего рода «медийным лицом» американской науки вообще. До какой степени это обстоятельство повлияло на обостренное внимание Тегмарка к тайнам сознания, сказать затруднительно, но сам факт активного интереса физика к данной теме является бесспорным. Достаточно сказать, что по поводу теории «квантового разума» Пенроуза — Хамерофа этот теоретик провел в свое время специальное исследование и опубликовал в 2000 году статью с разгромной критикой «объективной редукции» в мозге [Tegmark, M. (2000). Importance of quantum decoherence in brain processes. Physical Review E 61 (4): 4194–4206]. С помощью стандартных расчетов квантовой физики Тегмарк продемонстрировал, что модель Пенроуза-Хамерофа в условиях «теплого и влажного» (то есть сильно зашумленного помехами) мозга работать не может в принципе, поскольку хрупкие квантовые состояния теряют когерентность прежде, чем смогут достичь пространственного и энергетического уровня, достаточного для влияния на нейронные процессы. Через несколько лет, правда, биофизики многократно продемонстрировали в экспериментах, что квантовые биологические процессы в живых организмах все же реально происходят — вопреки расчетам и доводам теоретиков (см. материал «Квантовый биокомпьютер». Но эти результаты, ясное дело, оказались куда важнее для Пенроуза и Хамерофа, нежели для критиков их теории. Что же касается Тегмарка, то он за последние годы в несколько эпатажной манере сформулировал собственную «Окончательную ансамбль-теорию всего», построенную на основе одного-единственного постулата: «Все структуры, существующие математически, также существуют и физически». (О своевременности данной теории и о весьма созвучных размышлениях Роджера Пенроуза на ту же тему см. материал «Недостающая идея».) Понятно, наверное, что этот постулат — в высшей степени сильное заявление, расширяющее границы физического мира не просто до необозримых, а до каких-то совершенно невообразимых для человека масштабов и форм (но при этом мира, строго описываемого на языке математических уравнений). Тегмарк считает, что у него получилась весьма привлекательная и простая теория, не требующая вообще никаких свободных параметров для подстройки. Ну а кроме того, в теории предполагается, что в математических структурах, достаточно сложных для содержания в себе «СамоОсознающих Субструктур», или кратко СОС, эти самые СОСы будут субъективно воспринимать себя как существующие в физически «реальном» для них мире... В строгом математическом виде эта идея формализована Тегмарком под названием «Гипотеза математической Вселенной» и популярно изложена в его новой книге «Наша математическакя Вселенная» (Max Tegmark. Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality, 2014). Ну а чтобы не показалось мало, в январе 2014 года Тегмарк опубликовал еще и статью «Сознание как состояние материи» (Max Tegmark, Consciousness as a State of Matter, arXiv:1401.1219), в которой совершенно всерьез делается заявка на выстраивание полноценной математической формализации для устройства и работы сознания. Конечно, пока что речь идет лишь о еще одной попытке навести в этой области надлежащую научную строгость. И хотя проблема сознания все еще очень и очень далека от своего разрешения, примечателен уже сам факт того, что ее наконец-то начали формулировать математически — как комплекс задач, которые исследователи уже вполне могут понимать, изучать и обсуждать. Что же представляет собой — в общих чертах — тот набор фундаментальных проблем, решение которых, по мнению Тегмарка, должно вывести науку на совершенно новый уровень понимания сознания и его тайн? Прежде всего, автор показывает, каким образом эти проблемы могут быть сформулированы в терминах квантовой механики и теории информации. Попутно объясняется, каким образом такой аналитический подход к сознанию ведет нас к точно и строго сформулированным вопросам о природе реальности. Суть подхода Тегмарка — думать о сознании как о еще одном состоянии материи, таком как твердое тело, жидкость или газ: «Я предполагаю, что сознание может быть понято как еще одно состояние материи. Точно так же, как существует много типов жидкостей, имеется множество типов сознания». Далее эта идея развивается, для того чтобы продемонстрировать, каким образом конкретные свойства сознания могут возникать из физических законов, управляющих нашей Вселенной. По той же схеме-аналогии объясняется, каким образом эти свойства сознания позволяют физикам постигать те условия, при которых сознание возникает. Интересно отметить, что (как и в теории Пенроуза — Хамерофа) новый подход Тегмарка к сознанию пришел извне физического сообщества — главным образом от ученых-нейробиологов, таких как Джулио Тонони (Giulio Tononi) из Университета Висконсина, г. Мэдисон. В 2008 году Дж. Тонони выдвинул предположение, согласно которому система, демонстрирующая сознание, должна иметь две базовые специфические черты. Во-первых, такая система должна иметь способности к хранению и обработке больших объемов информации. Иными словами, сознание по сути своей является феноменом информации. А во-вторых, эта информация должна быть интегрирована в единое целое, так что оказывается невозможным разделять ее на независимые части. Данная особенность отражает тот вытекающий из нашего опыта факт, что каждое явление сознания — это единое целое, которое невозможно разложить на отдельные компоненты. Важность данных идей Тонони в том, что каждая из перечисленных особенностей может быть сформулирована и описана в математической форме. А это позволяет физикам-теоретикам вроде Тегмарка начать относительно данных вещей строгие аналитические умопостроения. В частности, Макс Тегмарк начал эту работу с выделения фундаментальных свойств, которые должна иметь система сознания. Когда принимается во внимание, что речь идет о феномене информации, сразу же следует, что система сознания должна иметь возможности как для хранения информации в памяти, так и для ее эффективного извлечения. Она также должна быть способной обрабатывать эти данные, примерно как компьютер, но только такой компьютер, который является намного более гибким и мощным, нежели те устройства на основе кремниевых схем, с которыми мы знакомы лучше всего. В своих построениях Тегмарк позаимствовал у других авторов термин «компьютрониум» (computronium) – чтобы описывать материю, способную делать такого рода вещи. В одной из более ранних работ на эту тему Тегмарк отмечает расчеты, демонстрирующие, что наши нынешние компьютеры не дотягивают до теоретических пределов компьютерной мощи, заложенной в материи, примерно на 38 порядков величины. (Иначе говоря, теоретически у нас еще есть возможность повышать производительность вычислительных систем — или искусственных «систем сознания» — в количество раз, исчисляемое единицей с 38 нулями.) Далее Тегмарк переходит к обсуждению несколько более замысловатой идеи — о «перцептрониуме» (perceptronium), определяемом как «наиболее общее понятие о субстанции, которая субъективно ощущает себя самоосознающей». По определению Тегмарка, эта субстанция должна не только быть способна к хранению и обработке информации, но и делать это таким образом, который формирует из нее единое, неделимое целое. Развивая логику данной конструкции, автор заключает, что это также требует для системы сознания и «определенное количество независимости, благодаря которой динамика информации в ней определяется скорее изнутри, нежели снаружи». Для наглядной демонстрации того, как новый способ размышлений о сознании можно применять в качестве своего рода линзы для рассмотрения фундаментальных проблем квантовой механики, Тегмарк берет в рассмотрение известную «проблему квантовой факторизации» (quantum factorisation problem). Если пояснять предельно кратко, то возникает данная проблема в физике по той причине, что квантовая механика описывает все происходящее во Вселенной, используя лишь три математических сущности или инструмента: (1) объект под названием гамильтониан, который в виде матрицы описывает общую энергию системы; (2) матрицу плотности, которая описывает взаимоотношения между всеми квантовыми состояниями в системе, и (3) уравнение Шредингера, описывающее то, каким образом эти вещи изменяются с течением времени. Так вот, проблема в связи с этим минималистским инструментарием такова, что, когда вся Вселенная описывается в данных терминах, у системы в действительности оказывается бесконечное множество математических решений. И эти допустимые решения включают в себя как все возможные квантово-механические исходы, так и — плюс к тому — еще много-много и других разных, куда более экзотических возможностей... Суть же проблемы вот в чем: почему в реальности мы воспринимаем Вселенную как тот классический трехмерный мир, с которым все мы так хорошо знакомы в повседневной жизни? Ведь из очевидно верных математических уравнений совершенно никак не следует, что воспринимаемый нами мир должен выглядеть именно так, как он выглядит. Дабы подоступнее пояснить эту непостижимую пока что для теоретиков загадку, Тегмарк приводит такой наглядный пример. Когда мы смотрим на стакан воды со льдом, мы воспринимаем жидкость и твердые кубики льда как независимые вещи. Хотя на глубинном уровне они в действительности тесно взаимосвязаны друг с другом — как части одной и той же системы. Как именно происходит такое разделение, или «факторизация»? Из всех возможных решений почему мы воспринимаем именно вот это решение? Понятно, что и у Макса Тегмарка пока нет ответа на данный вопрос. Но замечательная особенность его подхода к проблеме в том, что ее уже вполне удается формулировать на языке квантовой механики. То есть таким образом, который допускает подробный аналитический разбор и осмысление проблемы. Одновременно это выводит и на множество других, самых разнообразных проблем нового рода, также поддающихся научному анализу. Для примера можно упомянуть новаторскую идею о том, что информация в системе сознания должна быть единой. По своей математической сути это означает, что данная система должна содержать в себе такие коды, исправляющие ошибки, которые позволяют любому подмножеству объемом до половины информации быть восстановленным обратно — на основе оставшейся неискаженной части. По этому поводу Тегмарк напоминает, что науке уже известна подобного рода особая конструкция, именуемая нейросетью Хопфилда, где любая хранящаяся в ней информация автоматически располагает именно такой способностью к исправлению ошибок. Однако, тут же отмечает автор, согласно расчетам, сеть Хопфилда размером примерно с человеческий мозг, имеющий порядка 1011 нейронов, может хранить в себе всего лишь 37 битов интегрированной информации... Естественно, сразу возникает проблема: «Этот результат ставит нас перед парадоксом интеграции. Почему, если наш мозг так мал, информационное содержимое нашего опыта и сознания выглядит намного большим, нежели 37 битов?» По мнению Тегмарка, этот парадокс предполагает и указывает, что в изложенной им математической формулировке сознания явно недостает какого-то еще, жизненно важного ингредиента... Именно этой теме, собственно, и будет посвящен финальный раздел обзора. Но сразу следует предупредить, что рассказываться тут будет о вещах, несколько неожиданных для научно-популярной статьи. Вполне возможно, что и после ознакомления со всеми этими возвышенными идеями кого-то по-прежнему интересуют вопросы куда более приземленные. Типа того, скажем, а кто же конкретно все-таки занимается в Интернете «глушением» разного рода информации, ведущей к Знанию? Ведь не сами же незримые архонты? Сие, как говорится, достоверно неизвестно. Но никакой мистики, скорее всего, тут нет и в помине. Все может быть гораздо проще и прозаичнее. Подобно тому, как каждый человек является проекцией «высшего космического разума», так и любая властная или влиятельная структура на этой планете — от госадминистрации и церкви до мало-мальски значительной корпорации — является проекцией архонтов. Ведь всюду, где есть иерархическая власть и влияние, есть и потоки специфической энергии (эмоций, денег, не суть важно), которыми стремятся управлять и подпитываться иерархи. Соответственно, любая информация, распространение которой чревато сокращением данных потоков, автоматически рассматривается как прямая угроза для иерархических структур... То есть власти наши нутром и спинным мозгом, что называется, чувствуют, какого рода знания следует подавлять. Толком даже не понимая, быть может, зачем это делается. Как показывает опыт всей нашей истории, подобная схема угнетения может автоматически работать и воспроизводиться очень и очень долго — на протяжении веков и тысячелетий. Однако и уровень знания в людях при этом нарастает — пусть медленно и постепенно, но неуклонно. Две тысячи лет назад довести эту информацию до кондиции освобождающего человека «СО(вместного) ЗНАНИЯ», увы, не удалось. Однако ныне, есть сильное ощущение, люди все-таки постигнут, что же это за штука такая — наше СО-ЗНАНИЕ. |

|

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: от Игорь Зимаев.

|

|

|

|